「在新的世紀,該拋開過去,是好是壞,要放得開;

—— F.I.R. 飛兒樂團 。《Fly Away》——

往夢想的路,沒有想像簡單,我還要更勇敢。」

九月份,歐洲開始迎來第二波的新冠肺炎疫情。隨著新學年的即將開始,除了世界各國正在想辦法如何兼顧疫情控制下,減少疫情對學校開學的影響,對我來說,也正式邁入了博士班研究的最後一年,需要開始為這幾年的研究收尾,並且規劃下個人生階段的去向。

人生中每個階段的轉換,往往意味著重要抉擇的發生。有時候,外在世界的變化會迫使我們必須面對新的選擇,例如:每天上學例行的路線今天突然封路施工,我們便需要選擇如何繞路去上學;同時,我們的選擇也會帶來生命的許多改變,例如當年我暫停醫學訓練,選擇前來英國跨進一個新的研究領域,讓我這三年的人生風景、思想價值觀都得到了完全的拓展。這樣思想上的拓展並不只是單一向度的成長,而是對自己的角色定位、在意的價值、人生的目標、待人處事的個性,甚至是如何看待自己每一天的生活,都有了多重向度的思考觀點。因此,關於「畢業之後要做什麼?」這個人生的大哉問,雖然在我大學畢業後決定負笈前來英國攻讀博士時,已經有所思索,並且看似早已做出選擇了,但在這幾年累積了一些人生經歷後,再次用多重的觀點看待類似的問題時,有了更多豐富的心得與思考

多向度的人生選擇難題

許多人想像的人生,是在面對不同選項時,如何進行選項之間的比較,從中選擇對自己「最佳」的選項。因此,坊間很多號稱訓練人們如何做選擇的書籍,都著重在各種幫助評分的分析工具,試圖從不同向度「客觀地」為選項排序,便認為這樣就能得到最好的選擇結果。然而,真實的人生難題至少在幾個面向上,比這樣的選擇題更加複雜。

首先,人生的選擇是個資訊不完全(incomplete information)的選擇問題,許多資訊事先並無法完全得知。這些缺少的資訊,有些或許能透過方法打聽搜集,以幫助決策,但有些資訊是本質上不可能事先得知的。例如,當選擇要去應徵兩家陌生的公司時,公司的產品、文化,甚至是公司內部主管的個性、最近有沒有職缺,這些或許是可以透過管道打聽得到的;然而,即便確切知道公司應徵職缺的單位、主管是誰、以及詳細的工作內容,自己進去公司之後跟主管是否相處融洽,是否能從工作中得到成就感,卻是沒有進去工作前不可能得知的。所以,要人生中需要訓練最關鍵的決策能力,並不在如何為選項評價,而是如何掌握並且控制不確定性。

以打麻將來說(或是任何的牌類遊戲和許多桌遊都一樣),要決定要不要把手中剛翻到的牌丟掉時,縱使你觀察了對手的各種出牌模式,你也永遠不可能清楚知道下一輪自己會摸到什麼牌,或是別人手中有什麼牌之後,再做出選擇。麻將的玩家縱使不能消除對於手牌的不確定性,也不代表他們只能隨便打牌。反之,他們被訓練能在每一個牌局了解並且控制這樣的不確定性,在不確定的環境和資訊中做出最能夠贏牌的「最佳的選擇」。

除了資訊不完全造成的不確定性外,人生並不像在超市購物一樣,所有選項都靜態地陳列在自己面前,供自己仔細端詳後,再從中選擇;反之,人生需要在時間不斷流逝的「動態環境」中進行選擇。因此,很多時候各種選項是在不同時間出現在自己的生命中,我們需要在不同的時間點選擇要接受當下的選項,還是要放棄眼前的機會,繼續等待之後不知道會不會出現的其他選擇。比方説在選擇伴侶的路上,當下可能會覺得眼前的對象很不錯,但是交往之後才認識了更好的新對象;相反的情形也時常發生,當覺得眼前的對象百般厭惡,想要早早離開對方,擁抱下一段更好的關係,卻在眾裏尋他千百度後,發現尋遍了燈火闌珊處也不存在比當時放棄的對象更好的人選了。這種「恨不相逢未嫁時」的悔恨,從古至今在每個人的生命中都多多少少有所經歷,可能是在感情、工作、投資或是任何的選擇上,這也再次凸顯人生選擇在時間軸向上的動態不可確定性。因此,人生的選擇的難處,往往不是在一堆選項中要選出「我要哪一個?」,更多時候其實是在問「我要不要接受眼前這一個?」

該留下或是離開的兩難

這種「該留下或是離開」的兩難,對大腦來說是非常困難的決策問題,同時也是任何要具備決策能力的人工智慧機器程式需要面對的難題,在學術上稱為「探索-利用兩難(exploration-exploitation dilemma)」。這在當代的決策心理學、神經科學和人工智慧與機器學習的強化學習理論(reinforcement learning theory)中都是廣泛被討論並且積極研究的問題。傳統上,常用來探討大腦如何解決「探索-利用兩難」的實驗,會讓受試者在實驗中,不斷反覆地做選擇,根據自己的經驗,努力在實驗當中得到最多分數。實驗當中,在受試者不知情的狀況下,突然改變規則,觀察當受試者根據過去學習經驗認為的最佳選項不再帶來同樣的好處時,受試者如何決定是否要給這個選項機會繼續嘗試,還是要試著換個選項試試手氣。

今年,Dommenech 等人在「科學」(Science)雜誌上發表他們利用癲癇手術患者在進行清醒大腦手術時,徵求受試者同意,讓受試者一邊進行需要不斷選擇進行「探索」或「利用」的認知測試(圖一左),同時紀錄大腦的神經訊號。受試者手上會拿著有四個按鍵的鍵盤,眼前的螢幕畫面中,會先顯示四個方塊,分別代表四個按鈕。每一次測試,四個方塊中會寫著相同的數字,這個數字會固定連結到其中一個按鈕(受試者並不曉得是哪個按鈕),受試者如果按到此按鈕有 90%的機會可以得分;若按到其他按鈕則只有 10% 機會可以得分。受試者按下按鈕後,如果出現綠色代表成功得分,紅色則為未得分。因此,受試者可以從前一次的結果學習數字和按鈕位置的關係,進行下一次的選擇。

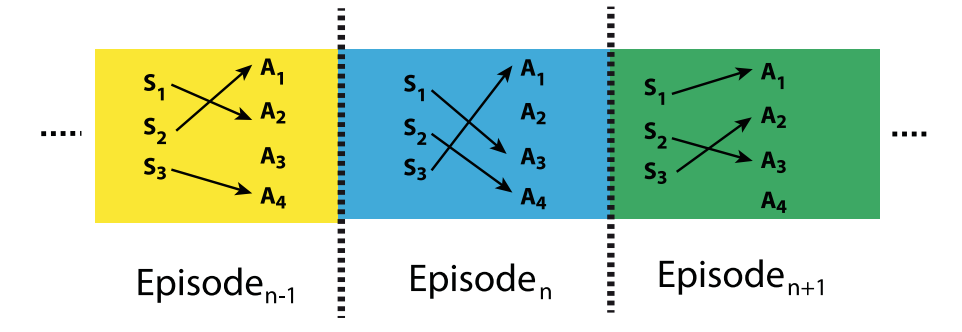

在重複的試驗中,總共有三種數字會隨機出現,當受試者好不容易逐漸學到每個數字出現時,哪個按鈕得分機會較高時,系統會突然在受試者不知情的情況下,更換數字(圖一右:S1-S3)和按鈕(圖一右:A1-A4)的連結規則,之前的高分按鈕的得分機率突然降低成只有10%。受試者面對無法得分的結果,必須要選擇是否要放棄之前認為較好的選擇,去「探索」(explore)其他選項;或是要「利用(exploit)」過去習得的經驗,繼續選擇同一個選項。

圖一 | 測試探索和利用的認知測試(左)與數字和得分按鈕之間的連結(右)

圖片取自:Dommenech et al. (2020)

研究發現,當受試者選擇繼續選擇原來認為的得分按鈕時,大腦腹內側前額葉 (圖二上方橘色腦區:ventromedial prefrontal cortex, vmPFC )會先發出高頻的神經訊號(>50Hz),通知較上方的背內側前額葉(圖二上方藍色腦區:dorsomedial prefrontal cortex, dmPFC),在結果和預期有差異時,發出預期誤差(prediction error)的訊號,學習不同按鈕的得分機率。而在受試者選擇探索其他按鈕時,腹內側前額葉會放出 13-30 Hz的訊號去抑制背內側前額葉的活性,使其神經訊號降低至 4-8 Hz(圖二下方),將原本專注在學習高分按鈕的得分機率,抑制探索其他選項的煞車放開,讓受試者的選擇從「利用」轉為「探索」模式。

保持生命的彈性

在人生的選擇上,父母親總是會用他們幾十年的老經驗告訴我們,怎樣的選擇才是好的,即便是客觀的事實不斷挑戰他們的信念,他們對過去的經驗仍然深信不移。這樣對於過去經驗的執念,相當於在「探索-利用兩難」中,只選擇利用眼前的資訊,而畏懼未知選項的不確定性。這樣的策略,或許在過去幾十年社會規則都變化不大的穩定社會中,是人生一帆風順的不二法門。年輕時對於醫師、律師、公務員鐵飯碗安穩生活的既定印象,在過了幾十年後仍舊不斷灌輸給自己的下一代,甚至強迫他們接受這樣的人生安排。而乖乖聽話的孝順子女,不斷承受不如預期的選擇結果,卻無法適時地放棄眼前令人失望的選擇。

現今社會的變動性已經無法同日而語,越來越多大學生畢業時從事的工作,是進入大學時根本還不存在的職業。反之,各種令人稱羨的熱門職業(例如:Youtuber)太多人一窩蜂搶著跟進,可能紅不到幾年就會開始泡沫化。

世界的快速變化傳遞給我們幾個重要的訊息:

- 不要追求熱潮。因為世界變化太快,當看到熱潮才去追逐,早就來不及了。

- 從追求人生努力的終點,轉為享受追尋的過程。世界變化快速使得現在已經幾乎不會有一個單一職業,可以讓我們從畢業、就職一直做到退休。既然如此,人生的選擇問題已經不是在找到「一個職業」,可以讓自己安安穩穩的過下半輩子。而應該要設定好不斷嘗試的職業生涯,隨時準備在適當的時間,開啟新的職業探索。

- 保持生命的彈性,勇於探索。快速變動的社會規則,意味著如果沒有經過適當的參考修正,過去經驗對選擇的參考價值便越來越低。即便是以往嘗試過失敗的選擇,都可能很快地鹹魚翻身。這次的疫情中,全世界許多人中年失業,畢業生找不到工作、原本的努力一輩子的人生規劃就此打亂。與其甘願就此一蹶不振,不如跳脫對自己的限制,嘗試擁抱各種新的時代創造出來的機會。

結語

古希臘哲學家蘇格拉底曾經以親身經歷教授弟子「麥穗理論」。他帶他的弟子們進到麥田裡,吩咐他們比賽看誰能拾到最大的麥穗,一旦決定拾起麥穗就無法更換,而且過程中只能一路前進無法回頭。第一位弟子,很快就看到又大又美的麥穗,立刻開心摘下,沒想到繼續往前,才發現前方還有更多更好的麥穗而懊悔不已。第二位弟子,一路上看到不少不錯的麥穗,但因為不知道前方還有沒有更好的,一直下不了手,直到走到麥田盡頭,才發現自己只能空手而回。了解「探索-利用」的兩難問題,雖然並不能告訴我們人生的最佳策略,但是能讓我們了解到,試圖在人生中過度追求極大化的滿足,常常是不可行的,而且很可能需要付出過多的代價,到頭來空手而回。

對照自己最近的境遇,雖然前幾年不斷在思考畢業後各種不同的發展方向,也已經有些具體的想法。但進入了博士班的最後一年,卻突然有完全意想不到的機會前來敲門,有些甚至現在就需要做出部分的承諾與答覆。究竟要跟隨自己既定的規劃,還是要轉而擁抱新的機會,便是最近一直想起「探索-利用兩難」的契機。回想起當初會申請博士班,也是因為申請碩士班面試時,老師不經意的一句話開啟了這幾年的奇幻旅程。既然自己之前設想過的許多道路都不是那麼容易前進,反而從天而降了積極邀請著我的機會,我是不是準備好了給予自己的生命多一點彈性,享受探索的過程了呢?

參考資料

- Domenech, P., Rheims, S. & Koechlin, E. Neural mechanisms resolving exploitation- exploration dilemmas in the medial prefrontal cortex. Science, 369, 11 (2020).

好好奇是什麼機會啊~感覺很令人興奮!

LikeLike

相關細節因為還在討論中,大概明年年中左右應該會確定,下次再去台南找你再跟你分享 :)

LikeLike

(這樣也知道是誰,厲害~!)好喔~很喜歡聽飛揚分享,順便鍛鍊自己的思考!

話說關於「麥穗理論」啊,之前有跟一些前輩聊過,目前聽過的兩種作法:

1.一旦選定了就把眼睛閉起來走到終點,雖然比賽不一定會贏,但過程中至少不會有後悔

2.不去管比賽輸贏,相信「既然它會被自己遇到並吸引自己摘取」對自己來說就是最大最美的(畢竟套用在人生上,不用處處跟人比較)

我自己是偏向2

不知道飛揚有沒有聽過其他作法?(或是你自己的方式?)

但如果要仔細去分析,看看是否有提高勝算的玩法,好像也值得一試~

例如可以檢視這麥田裡的麥穗是否平均分佈(還是光照水源會造成某區營養較佳較大)、

這麥田賽局裡的競爭者多寡(選的/被選的)、

以及在確定拾取之前,是否可透過某些工具或動作增加判斷準確力?

可以幫助制定策略(我碰到類似的狀況是會分析一下的~)

也讓我想到一個「男、女生各一百人,每個人頭上有一張自己看不見的號碼(1~100不重複),在有限時間內要跟異性一對一配對使得兩人的總分最大」的實驗~結果也蠻有意思的^^

LikeLike